売られすぎ買われすぎを図る指標として活用されるRSI

分析のときにいつも確認していますが、改めて、RSIってなんなんでしょう?

テクニカル分析をするときにはMACDなどと組み合わせてRSIを見ますが、改めてRSIとは何なのか?

この備忘録では、①そもそもRSIとは、②RSIの活用方法について書き残していきます。

RSI(相対力指数)とは

RSIとは相対力指数と呼ばれるものですが、いわゆる売られすぎか、買われすぎか(過小評価されているのか、過大評価されているのか)を図るためのテクニカル分析ツールです。

RSIの使用用途

一般的な活用の仕方としては次の通りです。

・30以下⇒売られすぎ(過小評価)

・70以上⇒買われすぎ(過大評価)

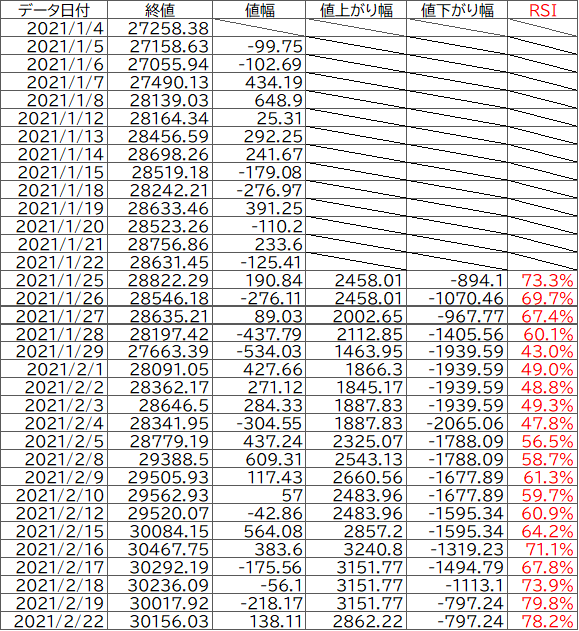

少し具体的に見てみましょう。

上のチャート図はNASDAQのものですが、RSIが70を超えている部分と30を下回っている部分に色付けをしました。

RSIが70を超えて過大評価とされてから少し株価は上がっていますが、その後株価が緩やかに下がっていっているのが分かりますね。

また、RSIが30を下回るまでは株価は下落し、株価が30へ戻っていくにともない株価が上昇しているのが分かりますね。

つまり、一般的なRSIの見方としては

・RSIが70以上⇒過大評価の可能性があり、”売り””を検討

・RSIが30以下⇒過小評価の可能性があり、”買い””を検討

という具合になりそうだね。

RSIの算出方法

さて、次にRSIがどのようにして計算されているのかを少しだけ見てみましょう。

RSIは基本的には14日間の値上がり幅と値下がり幅のうちどのくらいどのくらい値上がり率があるのかを測っています。

計算式に表すと次の通りになります。

RSI=14日間の値上がり幅÷(14日間の値上がり幅+14日間の値下がり幅)×100

14日間の値上がり幅と値下がり幅の絶対値のうち、値上がり幅の割合を出しているだけなので計算自体は比較的簡単に出せますね。

なお、14日間という期間設定は標準がそのようだとされていることに従っているので、この辺りはいじることができます。

(ただ、あまり設定を変える意味を見出せていないので私は標準設定のまま使用しています。)

根拠は分かりませんが、過去のデータを取った結果、値上がり幅の割合が70%を超えていれば買われすぎの可能性が高く、30%を下回っていれば売られすぎの可能性が高い傾向があるということなのでしょう。

RSIの活用方法

RSIはその株が売られすぎか買われすぎかを見るものなので、基本的な活用の仕方はRSIが30を下回っていたら”買いのチャンスか?”、70を超えていたら”今は買いではなくいったん売りか?”を検討する指標になるかもしれません。

その視点ももちろん頭の片隅にあるのですが、注目しているのは次の2点です。

RSIが50より上か下かを見る

まずは、RSIが”50より上か下か”です。

RSIが50より上であれば上昇トレンドの傾向があり、下であれば下降傾向にあると考えられます。

特に「おっ!」と思うのはRSIがちょうど50を突破するときはその銘柄への関心が高くなります。

ちなみに、ちょうど50を突破するときは合わせてMACDも見て上昇トレンドに乗っているといえそうか判断し、上昇トレンドに乗ったと判断すれば買います。

過去のRSIと比べる

RSIは30以下で売られすぎ、70以上で買われすぎとされますが、それは標準的な目安。

たしかに30以下だとそろそろ価格の底かもしれないと思いますし、70以上だとそろそろ価格が下がるかもしれない、と考えます。

ただ、各銘柄のRSIの過去の推移はどのようであったかを分析してみるのも非常に大切だと思っています。

というのも銘柄によってはRSIが70を突破していてもその後なかなか価格下がらない。

むしろしばらく上がっているという場合もあるのです。

過去のRSIを見てみると、70の突破はよくあることで、なんなら80近くまで上がることがよくあるなんていうものもあるのです。

このような場合は、RSIが「80近くまできたら過大評価かな」と考えた方が利益を獲得するうえでは合理的だと思うのです。

そのため、RSIで本当に過大評価なのか、過小評価なのかを判断する際には「調べている銘柄の過去(たとえば)10年間)のRSIの推移と比べてどうなのか?」という視点が大切なのだと思います。

RSIの活用法をまとめると

・RSIが30以下、70以上の標準的な視点は一応頭に入れている。

・RSIが50より上か下かでトレンドがどちらの傾向にあるのかをチェック

(特に50を突破する瞬間は注目)。

・過去のRSIを比較して過大評価・過小評価を判断する。

コメント